LES ORIGINES

Les débuts furent rudes: dénuement, famine, décès multiples, vocations rares... quand enfin survint en 1112 le jeune Bernard de Fontaine (futur saint Bernard) accompagné d'une trentaine de compagnons. Ces nouveaux moines s'attiraient la sympathie et le soutien des uns, les critiques des autres : ils ne vivaient pas comme tout le monde ; ils refusaient dîmes et bénéfices ecclésiastiques pour vivre de leur propre travail, refusaient d'entrer dans le circuit féodal, prétendaient suivre la Règle de manière plus exacte...

Rapidement des fondations s'imposèrent, de plus en plus lointaines, au risque de ruiner l'esprit du projet primitif. Etienne Harding, troisième abbé de Cîteaux, mit au point une organisation qui respectait la personnalité et l'autonomie de chaque communauté tout en établissant un système de relations juridiques et familiales apte à maintenir la cohésion de l'Ordre cistercien depuis le Moyen-Orient jusqu'en Irlande, depuis la Norvège jusqu'au Portugal. Cette organisation, dite « charte de charité », perdure jusqu'à nos jours.

En même temps, il mit en place une réforme liturgique, culturelle et architecturale caractéristique :

beauté dans l'austérité, lumière dans l'ascèse, simplicité qui désencombre de tout pour être libre dans la recherche de Dieu.

En 1098, un groupe de moines quitta l'abbaye bénédictine de Molesme, au diocèse de Langres, pour fonder un « nouveau monastère» dans un endroit désert appelé Citeaux donné par le vicomte de Beaune, situé au diocèse de Chalon.

Le lieu tire son nom des "cistels" (roseaux) qui couvraient ce terrain marécageux. Cette fondation eut lieu, selon la tradition, le 21 mars 1098 (fête de saint Benoît et, cette année-là, dimanche des Rameaux).

LA POUSSÉE DES TEMPS MODERNES

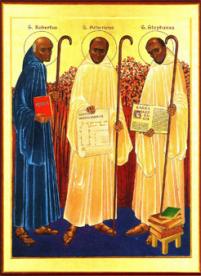

Saints fondateurs de Cîteaux

Saints fondateurs de CîteauxBousculé par le développement des villes, des universités, des Ordres mendiants, le monde monastique était fragilisé quand s'abattirent sur lui les catastrophes des XIVème et XVème siècles: le grand schisme d'Occident (pape d'Avignon contre pape de Rome, 1378-1417), la guerre de Cent Ans (1337-1453), la Grande Peste (1348-1350), la montée des nationalismes.

En France, le Concordat signé entre François 1er et le Pape Léon X reconnaissait au roi de France le droit à la nomination des abbés de tous les établissements du royaume ; de ce fait, il généralisait le système de la commende. Le bénéficiaire fut souvent un non-moine, un laïc, voire un enfant. Pour la plupart, ces abbés commendataires cherchaient à tirer de leurs abbayes le maximum de revenus, sans se soucier des bâtiments ni de la communauté.

La Réforme protestante et les guerres de religion vont, à leur tour, bouleverser le contexte socio-religieux, laissant des ruines un peu partout, faisant des apostats et des martyrs. En quelques années, des centaines de monastères en Europe furent détruits ou sécularisés.

Dès le XVème siècle, des essais de réforme virent le jour, au niveau d'une abbaye, d'un groupe d'abbayes, de l'Ordre ou du Saint-Siège. En France, l'abbé Jean de la Barrière fonde la congrégation des Feuillants, approuvée par Sixte V dès 1586. Il établit une tradition d'une particulière austérité dans sa communauté par un retour à l'idéal primitif cistercien.

Une autre réforme fut réalisée par Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé (1626-1700), filleul de Richelieu, clerc brillant, ambitieux abbé de cour qui avait hérité de la commende de La Trappe. Après la mort d’une de ses proches, il se convertit, devint l'abbé régulier de la communauté et chercha à restituer la simplicité et l'austérité originelles de la vie cistercienne, fondées sur la règle de saint Benoît, le travail manuel, la prière liturgique et personnelle. D'autres monastères cisterciens se réformèrent au même moment, indépendamment de la Trappe, comme l'abbaye de Sept-Fons. Les monastères réformés se groupèrent sous le nom d'"Étroite Observance", tout en continuant à dépendre de l'ordre de Cîteaux.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des critiques virulentes sont énoncées à l'encontre du monachisme. La Révolution française amena la fermeture de toutes les maisons religieuses et donc des monastères cisterciens de France. Avant la dispersion de sa communauté, dom Augustin de Lestrange, maître des novices à l'abbaye de la Trappe, organisa l'émigration d'une partie des moines vers la Suisse dans l'ancienne chartreuse de la Valsainte. Mais la guerre et de nombreuses difficultés les obligèrent à un long périple à travers l'Europe centrale, la Russie ; ils essaimèrent un peu partout en Europe (Westmalle en Belgique, Lulworth en Angleterre, Darfeld en Westphalie, et ailleurs...) et même au Nouveau Monde (Etats-Unis, Canada), puis, après l'abdication de Napoléon Ier, se réinstallèrent en France.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des critiques virulentes sont énoncées à l'encontre du monachisme. La Révolution française amena la fermeture de toutes les maisons religieuses et donc des monastères cisterciens de France. Avant la dispersion de sa communauté, dom Augustin de Lestrange, maître des novices à l'abbaye de la Trappe, organisa l'émigration d'une partie des moines vers la Suisse dans l'ancienne chartreuse de la Valsainte. Mais la guerre et de nombreuses difficultés les obligèrent à un long périple à travers l'Europe centrale, la Russie ; ils essaimèrent un peu partout en Europe (Westmalle en Belgique, Lulworth en Angleterre, Darfeld en Westphalie, et ailleurs...) et même au Nouveau Monde (Etats-Unis, Canada), puis, après l'abdication de Napoléon Ier, se réinstallèrent en France.

À la demande du Saint-Siège, les congrégations trappistes se réunirent en 1892 sous le nom d'Ordre des cisterciens réformés de Notre-Dame de la Trappe, élisant un Abbé Général. En 1899, l'Ordre put racheter Cîteaux et y recréer une communauté; l'abbaye qui avait donné son nom aux cisterciens redevint dès lors tête de l'Ordre, qui s'appellerait désormais Ordre cistercien de la stricte observance.

Anglais, moine de Pontigny, semble-t-il, puis abbé de l'Étoile, dans le Poitou (alors aux Anglais), ensuite à Notre Dame des Châteliers, dans l'île de Ré. Un penseur, un spirituel, un mystique. Il a beaucoup d 'idées originales, qu'il exprime en images souvent savoureuses. Il captivait tellement ses moines par ses enseignements qu'ils ne voulaient entendre personne d'autre que lui. Il captive encore par ses écrits.

Anglais, moine de Pontigny, semble-t-il, puis abbé de l'Étoile, dans le Poitou (alors aux Anglais), ensuite à Notre Dame des Châteliers, dans l'île de Ré. Un penseur, un spirituel, un mystique. Il a beaucoup d 'idées originales, qu'il exprime en images souvent savoureuses. Il captivait tellement ses moines par ses enseignements qu'ils ne voulaient entendre personne d'autre que lui. Il captive encore par ses écrits. D'abord Bénédictin et abbé de SaintThierry, près de Reims; grand ami de saint Bernard, excellent théologien, mystique d'une singulière envergure.

D'abord Bénédictin et abbé de SaintThierry, près de Reims; grand ami de saint Bernard, excellent théologien, mystique d'une singulière envergure. Maintenant donc, mes frères, en quoi la joie de votre cœur est-elle un témoignage de votre amour du Christ ? Pour moi, voici ce que je pense ; à vous de voir si j’ai raison : si jamais vous avez aimé Jésus, vivant, mort, puis rendu à la vie, en ce jour où, dans l’Église, les messagers de sa résurrection annoncent celle-ci et la proclament d’un commun accord et à tant de reprises, votre cœur se réjouit au-dedans de vous et dit : « On me l’a annoncé, Jésus, mon Dieu, est en vie ! Voilà qu’à cette nouvelle mon esprit se ranime, lui qui était assoupi de tristesse, languissant de tiédeur, ou prêt à succomber au découragement. En effet, le son de cet heureux message parvient même à tirer de la mort les criminels. S’il en allait autrement, il ne resterait plus qu’à désespérer et à ensevelir dans l’oubli celui que Jésus, en sortant des enfers, aurait laissé dans l’abîme. Tu seras en droit de reconnaître que ton esprit a pleinement recouvré la vie dans le Christ, s’il peut dire avec une conviction intime : « Cela me suffit, si Jésus est en vie. » Comme cette parole exprime un attachement profond, qu’elle est digne des amis de Jésus ! Qu’elle est pure, l’affection qui parle ainsi : « Cela me suffit, si Jésus est en vie ! » S’il vit, je vis, car mon âme est suspendue à lui ; bien plus, il est ma vie, et tout ce dont j’ai besoin. Que peut-il me manquer en effet, si Jésus est en vie ? Quand bien même tout me manquerait, cela n’aurait aucune importance pour moi, pourvu que Jésus soit vivant. Si même il lui plaît que je me manque à moi-même, il me suffit qu’il vive, même si ce n’est que pour lui-même. Lorsque l’amour du Christ absorbe ainsi totalement le cœur de l’homme, de telle sorte qu’il se néglige et s’oublie lui-même et n’est plus sensible qu’à Jésus-Christ et à ce qui concerne Jésus-Christ, alors seulement la charité est parfaite en lui. Certes, à celui dont le cœur est ainsi touché, la pauvreté n’est plus à charge ; il ne ressent plus les injures, il se rit des opprobes, il ne tient plus compte de ce qui lui fait du tort, et il estime la mort comme un gain. Il ne pense même pas qu’il meurt, car il a plutôt conscience de passer de la mort à la vie ; aussi dit-il avec confiance : « J’irai le voir avant de mourir. »

Maintenant donc, mes frères, en quoi la joie de votre cœur est-elle un témoignage de votre amour du Christ ? Pour moi, voici ce que je pense ; à vous de voir si j’ai raison : si jamais vous avez aimé Jésus, vivant, mort, puis rendu à la vie, en ce jour où, dans l’Église, les messagers de sa résurrection annoncent celle-ci et la proclament d’un commun accord et à tant de reprises, votre cœur se réjouit au-dedans de vous et dit : « On me l’a annoncé, Jésus, mon Dieu, est en vie ! Voilà qu’à cette nouvelle mon esprit se ranime, lui qui était assoupi de tristesse, languissant de tiédeur, ou prêt à succomber au découragement. En effet, le son de cet heureux message parvient même à tirer de la mort les criminels. S’il en allait autrement, il ne resterait plus qu’à désespérer et à ensevelir dans l’oubli celui que Jésus, en sortant des enfers, aurait laissé dans l’abîme. Tu seras en droit de reconnaître que ton esprit a pleinement recouvré la vie dans le Christ, s’il peut dire avec une conviction intime : « Cela me suffit, si Jésus est en vie. » Comme cette parole exprime un attachement profond, qu’elle est digne des amis de Jésus ! Qu’elle est pure, l’affection qui parle ainsi : « Cela me suffit, si Jésus est en vie ! » S’il vit, je vis, car mon âme est suspendue à lui ; bien plus, il est ma vie, et tout ce dont j’ai besoin. Que peut-il me manquer en effet, si Jésus est en vie ? Quand bien même tout me manquerait, cela n’aurait aucune importance pour moi, pourvu que Jésus soit vivant. Si même il lui plaît que je me manque à moi-même, il me suffit qu’il vive, même si ce n’est que pour lui-même. Lorsque l’amour du Christ absorbe ainsi totalement le cœur de l’homme, de telle sorte qu’il se néglige et s’oublie lui-même et n’est plus sensible qu’à Jésus-Christ et à ce qui concerne Jésus-Christ, alors seulement la charité est parfaite en lui. Certes, à celui dont le cœur est ainsi touché, la pauvreté n’est plus à charge ; il ne ressent plus les injures, il se rit des opprobes, il ne tient plus compte de ce qui lui fait du tort, et il estime la mort comme un gain. Il ne pense même pas qu’il meurt, car il a plutôt conscience de passer de la mort à la vie ; aussi dit-il avec confiance : « J’irai le voir avant de mourir. » Troisième d'une famille de sept enfants, Bernard est issu de l'aristocratie bourguignonne : son père est un modeste chevalier et sa mère, Aleth de Montbard, qu'il perdra à l'âge de 16 ou 17 ans, de haute lignée.

Troisième d'une famille de sept enfants, Bernard est issu de l'aristocratie bourguignonne : son père est un modeste chevalier et sa mère, Aleth de Montbard, qu'il perdra à l'âge de 16 ou 17 ans, de haute lignée.  Si, en effet, nous ne sommes pas capables de diriger vers Dieu toutes nos pensées, toutes nos affections et intentions, aussi chastement et purement qu'il serait juste et digne, pou l'aimer « de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit », mieux vaut du moins l'aimer selon la petite mesure de notre faiblesse que ne pas l'aimer du tout. Et si nous ne pouvons offrir à Dieu des prières aussi pures que nous les désirerions, mieux vaut prier comme nous pouvons et comme il le donne que ne pas prier du tout. Donc, quand la perfection nous est prescrite, gardons-nous de ne rien faire sous prétexte que nous ne pouvons pas tout faire; mais infléchissons la perfection à ce que nous pouvons, et nous serons en quelque manière excusés quant à ce que nous devions faire et ne pouvons pas faire. Comme le Seigneur l'a dit de cette femme qui avait répandu son parfum sur sa tête : « Elle a fait ce qu'elle a pu . » Tous les conseils qui nous sont proposés dans les paroles de Dieu doivent donc être pris et compris de telle manière qu'ils tournent à l'avantage de notre salut éternel et de celui de nos frères.

Si, en effet, nous ne sommes pas capables de diriger vers Dieu toutes nos pensées, toutes nos affections et intentions, aussi chastement et purement qu'il serait juste et digne, pou l'aimer « de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit », mieux vaut du moins l'aimer selon la petite mesure de notre faiblesse que ne pas l'aimer du tout. Et si nous ne pouvons offrir à Dieu des prières aussi pures que nous les désirerions, mieux vaut prier comme nous pouvons et comme il le donne que ne pas prier du tout. Donc, quand la perfection nous est prescrite, gardons-nous de ne rien faire sous prétexte que nous ne pouvons pas tout faire; mais infléchissons la perfection à ce que nous pouvons, et nous serons en quelque manière excusés quant à ce que nous devions faire et ne pouvons pas faire. Comme le Seigneur l'a dit de cette femme qui avait répandu son parfum sur sa tête : « Elle a fait ce qu'elle a pu . » Tous les conseils qui nous sont proposés dans les paroles de Dieu doivent donc être pris et compris de telle manière qu'ils tournent à l'avantage de notre salut éternel et de celui de nos frères. Que ton Esprit de bonté et de douceur descende en mon cœur et qu'il s'y prépare une demeure, la purifiant de toute souillure de la chair et de l'esprit, et y infusant un accroissement de foi, d'espérance et de charité, de sentiments de componction, de tendresse et de douceur. Qu'il éteigne le feu des concupiscences par la rosée de sa bénédiction, qu'il détruise par sa puissance les mouvements impurs et les affections charnelles. Qu'il me donne la ferveur et la discrétion dans les travaux, les veilles et les abstinences. Qu'il m'accorde la volonté généreuse et le pouvoir de t'aimer, de te louer, de te prier, de réfléchir, d'agir et de penser en toutes choses selon toi. Qu'il m'accorde enfin de persévérer en tout cela jusqu'à la fin de ma vie.

Que ton Esprit de bonté et de douceur descende en mon cœur et qu'il s'y prépare une demeure, la purifiant de toute souillure de la chair et de l'esprit, et y infusant un accroissement de foi, d'espérance et de charité, de sentiments de componction, de tendresse et de douceur. Qu'il éteigne le feu des concupiscences par la rosée de sa bénédiction, qu'il détruise par sa puissance les mouvements impurs et les affections charnelles. Qu'il me donne la ferveur et la discrétion dans les travaux, les veilles et les abstinences. Qu'il m'accorde la volonté généreuse et le pouvoir de t'aimer, de te louer, de te prier, de réfléchir, d'agir et de penser en toutes choses selon toi. Qu'il m'accorde enfin de persévérer en tout cela jusqu'à la fin de ma vie.